A partir d’un poème de Miyamoto Musashi, par Maxime Leong

乾坤を そのまま庭に 見るときは

我は天地の 外にこそ住め

« Kenkon wo sonomama niwa ni miru toki wa, ware wa tenchi no soto ni kososume. »

« Si je vois l’univers entier comme mon propre jardin, alors je demeure en dehors du monde. »

Ce poème beau et mystérieux composé par Miyamoto Musashi a de quoi nous laisser songeur. Cependant, si nous dépassons la rêverie à laquelle cette phrase nous invite, nous pouvons nous y plonger et tenter d’en tirer au moins l’un de ses sens profonds.

Bien que cela paraisse contre-instinctif, il est ici plus facile de commencer par l’interprétation de la conclusion et c’est par là que je souhaite entamer ma réflexion. Le monde correspond à tout ce qui existe entre le Ciel (天, « Ten ») et la Terre (地, « Chi »), c’est-à-dire notre réalité et notamment ses principes premiers qui forment le socle de notre connaissance du monde : l’espace et le temps. Sans espace, deux objets distincts ne pourraient exister en même temps. Sans temps, deux objets distincts ne pourraient se situer successivement au même endroit sans se confondre. Ainsi, l’espace et le temps sont à l’origine de la matière, dont chaque état est un instantané de la chaîne infinie de causes et conséquences, selon laquelle notre monde évolue. Demeurer en dehors du monde, cela revient donc à exister en dehors de l’espace et du temps, à être indépendamment des principes fondateurs de cette réalité. Par définition, à être ÉTERNEL. Cela diffère aussi du fait de durer et de perpétuer notre existence après notre propre mort, que ce soit à l’aide de notre progéniture (« notre chair et notre sang ») ou de notre œuvre personnelle, aussi exceptionnelle soit-elle. Car les existences de nos descendants et des futurs hommes qui pourraient reconnaître la valeur de notre travail appartiennent à ce monde et restent soumises au règne de l’espace et du temps. Comment donc accéder à l’éternité alors que nos corps humains, finis et mortels, nous en empêchent catégoriquement ?

Une réponse possible peut être trouvée dans certaines sagesses antiques, la philosophie et la métaphysique. Il ne s’agit pas ici de retracer toute la chronologie de ces disciplines et courants de pensée mais il est intéressant de remarquer que dans les textes et enseignements de différentes civilisations, il existe une distinction entre le monde observable aussi appelé phénomène (« ce qui apparaît » en grec) et l’essence de ce monde plus communément appelée chose en soi. Dans le Veda, les Indiens évoquent le voile de la Mâyâ lorsqu’ils parlent de la nature illusoire du monde et de sa dualité. Platon fournit une vision similaire avec son allégorie de la caverne et ses ombres trompeuses. Qu’est-ce alors que la chose en soi ? Il n’y a pas de réponse définitive à cette question fondamentale de la métaphysique parce que toute réponse apportée ici est entièrement spéculative et ne peut être scientifiquement vérifiée ; chaque réponse est donc propre aux croyances de chacun. Cependant, il existe des réponses qui peuvent être plus satisfaisantes que d’autres. J’aime particulièrement celle de Schopenhauer qui nomme la chose en soi « volonté » et affirme qu’elle est le principe autogénérateur de cet univers (la « nature naturante »). Ainsi chaque création de la nature (dont les hommes) possède en soi l’essence unique et indivisible du monde, bien que celle-là soit en apparence différente des nombreuses autres créations qui le peuplent. On retrouve cette croyance dans le taoïsme tel qu’exprimé par Lao-tseu dès le premier chapitre du Tao-tö king :

« Sans nom, [le Tao] représente l’origine de l’univers ;

avec un nom, il constitue la Mère de tous les êtres. »

Bien que le monde soit deux (l’Autre et moi), nous ne sommes fondamentalement qu’un (l’en-soi du monde). Musashi a bâti l’école Hyôhô Niten Ichi-ryû (qui peut être traduit par « école de la stratégie des deux cieux en un ») entre autres à partir de cette vérité. Selon la légende, celui-ci aurait en effet intuitionné le style des deux sabres en observant la performance d’un joueur de tambour. Bien que ce dernier frappât son instrument avec une baguette dans chaque main, un seul son ressortait du tambour ; ainsi il lui apparut clair que de la même manière que la distinction apparente de deux personnes ne brise pas l’unité du monde, celle des deux mains issue de l’utilisation des deux sabres ne remet pas en question l’unité du corps. C’est une vérité qui se retrouve aussi dans notre école lorsque nous exécutons la première forme du Shinkage-ryû, Ittoryodan, traduit par « un coup de sabre fend la dualité ». Nous dépassons les notions traditionnelles et illusoires de victoire et de défaite associées au combat et comprenons que la vraie victoire se révèle lorsque le combat se termine sans que pour autant l’un des combattants soit blessé :

« Ainsi le saint embrassant l’unité

deviendra le modèle du monde […]

Comme il ne rivalise avec personne,

personne au monde ne peut rivaliser avec lui. »

(Tao-tö king, chapitre XXII)

Être en dehors de ce monde peut donc être aussi entendu comme « être en dehors (de la réalité) du combat ». En sortant du cadre et des règles que ce dernier propose habituellement, l’adversaire peut prendre conscience que la dualité que lui et moi incarnons n’est qu’illusoire et alors notre vertu retrouvée transcende la confrontation. Nous avons ainsi mis à jour une vérité que notre esprit doit intégrer afin de concevoir l’éternité en nous-même. Toutefois, étant avant tout des individus, nous nous focalisons sur la préservation de notre propre corps et la réalisation de nos désirs personnels. Dans de telles conditions, il est difficile de parvenir à une prise de conscience de l’unité du monde. Comment peut-on alors surmonter un tel obstacle ?

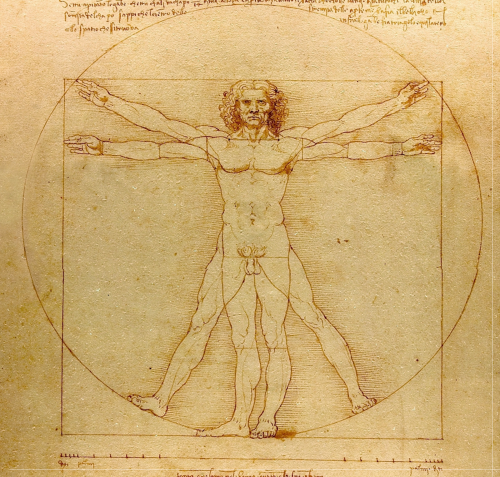

Il faut bien sûr chercher les indices pour résoudre cette énigme dans la première moitié du poème de Musashi. Considérer l’univers comme notre jardin serait la clé. Pris au pied de la lettre, il suffirait donc d’obtenir une connaissance approfondie de notre monde et de ses règles, au point que celui-ci nous soit familier tel un jardin dont chaque recoin n’aurait aucun secret pour nous. Cette considération est exprimée de manière symbolique au début de chaque forme du Niten-ryû lors du passage de la garde basse Gedan à la garde de face Chudan : nous écartons les bras de notre corps en partant du bas jusqu’à ce qu’ils soient tendus horizontalement, ainsi nous devenons grands comme l’univers (le kanji 大, « dai », peut être traduit par « grand » et représente un homme dont les bras forment une croix avec le reste du corps). Nous « ramassons ensuite l’univers » en ramenant nos sabres en garde Chudan et contenons celui-ci à l’intérieur de l’espace délimité par notre torse et nos bras.

Dans le Gorin no Sho (Traité des cinq roues), Musashi nous enjoint à élargir autant que possible notre Voie de la Tactique, c’est-à-dire notre connaissance pratique de ce monde, de sorte que nous puissions tirer avantage de n’importe quelle situation. Musashi y affirme d’ailleurs que l’art de la Tactique était traditionnellement appelé « moyen d’avoir l’avantage ». Cependant, la connaissance pragmatique recherchée dans le Gorin no Sho est destinée à l’obtention de la victoire au combat et d’autres honneurs terrestres, et diffère donc de celle nécessaire à la compréhension de l’unité du monde. Selon moi, cette dernière peut être trouvée dans les principes du Shinkage-ryû tel qu’ils sont enseignés par Matsuura-sensei dans notre école et c’est cela que je vais maintenant tâcher d’expliquer.

Le Shinkage-ryû insiste sur l’importance des mouvements en spirale. Nous pouvons retrouver l’origine de ce principe à partir d’un simple constat : les spirales sont partout autour de nous et une telle observation devient évidente à qui sait ouvrir l’œil. De nombreuses galaxies présentent une forme de spirale. Sachant que la Terre tourne autour du Soleil et que ce dernier se déplace le long d’un axe, alors le mouvement de la Terre dans l’espace est aussi une spirale. L’eau qui s’écoule dans le trou d’une baignoire suit une trajectoire spirale. Même la structure spatiale de notre ADN correspond à une double hélice qui n’est rien d’autre que deux spirales imbriquées (et ressemblant étrangement au taijitu, symbole du Yin et du Yang). Or notre corps est la mesure de toutes choses, c’est-à-dire l’instrument grâce auquel nous appréhendons la réalité et déterminons, par exemple, si quelque chose est à notre portée. C’est pourquoi il est important d’éduquer et de former notre corps à reproduire ce mouvement privilégié par la nature. Une telle pratique nous rapproche d’une compréhension plus intime de l’univers dans la mesure où les mouvements de notre corps s’accordent alors avec ceux de l’univers. Ainsi naît l’harmonie entre microcosme et macrocosme, autrement dit notre corps devient le reflet de l’univers :

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. »

(Extrait de la Table d’émeraude, texte célèbre de la littérature alchimique)

Nous prenons ainsi conscience que bien que nous soyons des individus, notre être abrite le monde entier. Et c’est seulement lorsque cette vérité s’est inscrite au plus profond de nous, c’est-à-dire lorsque la pratique du corps a transformé l’univers en un lieu si familier pour nous qu’il est semblable à un jardin, que nous percevons la part d’éternité en nous et que nous demeurons vraiment en dehors du monde.